「11401設計脈絡與實踐」:修訂間差異

無編輯摘要 |

(→課程講義) |

||

| (未顯示同一使用者於中間所作的 30 次修訂) | |||

| 行 1: | 行 1: | ||

==設計脈絡與實踐課程說明== | ==設計脈絡與實踐課程說明== | ||

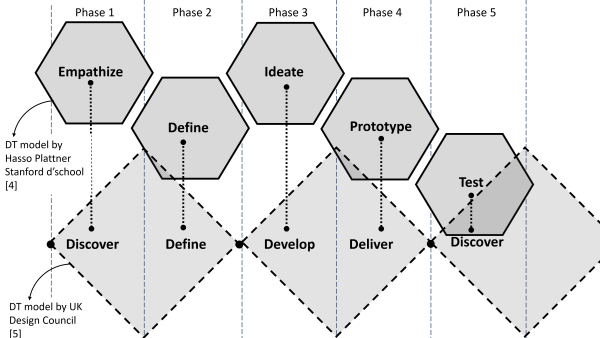

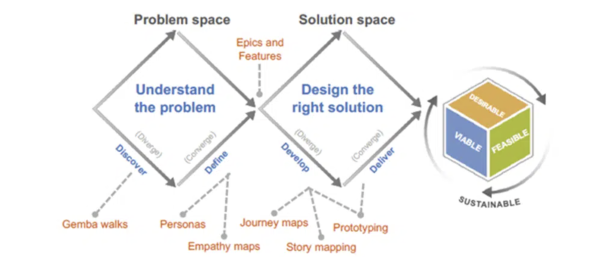

本課程為設計思考課程的前導進階版,聚焦於設計思考前三階段:同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)。學生將透過實地觀察與文化脈絡分析,建立對設計對象的理解與同理,學習將模糊問題精確定義,並進行具有文化敏感性的創意發想。課程成果將為後續設計思考課程(如原型與測試階段)打下深層基礎。本課程以「設計脈絡」為核心,帶領學生從桃園市平鎮區常見的人群聚集場域出發,透過實地觀察與記錄,探索日常生活背後的文化意涵與人際互動模式。場域選擇包含:大型超市(如全聯)、傳統市場、土地公廟、夜市等具有在地特色與文化厚度的公共空間。學生將練習以設計思考的前三步驟──同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)──為主軸,展開觀察、紀錄與行為分析,進而挖掘出與地方文化與使用者行為相連結的產品需求。在理解環境脈絡與人物特徵的基礎上,學生需於學期末提出具備文化敏感性與社會回應力的產品設計提案。 | 本課程為設計思考課程的前導進階版,聚焦於設計思考前三階段:同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)。學生將透過實地觀察與文化脈絡分析,建立對設計對象的理解與同理,學習將模糊問題精確定義,並進行具有文化敏感性的創意發想。課程成果將為後續設計思考課程(如原型與測試階段)打下深層基礎。本課程以「設計脈絡」為核心,帶領學生從桃園市平鎮區常見的人群聚集場域出發,透過實地觀察與記錄,探索日常生活背後的文化意涵與人際互動模式。場域選擇包含:大型超市(如全聯)、傳統市場、土地公廟、夜市等具有在地特色與文化厚度的公共空間。學生將練習以設計思考的前三步驟──同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)──為主軸,展開觀察、紀錄與行為分析,進而挖掘出與地方文化與使用者行為相連結的產品需求。在理解環境脈絡與人物特徵的基礎上,學生需於學期末提出具備文化敏感性與社會回應力的產品設計提案。 | ||

[[檔案:設計思考五步驟與雙鑽石設計架構流程.png|thumb|600px|設計思考五階段與雙鑽石模型示意圖]] | |||

===課程目標=== | ===課程目標=== | ||

| 行 9: | 行 11: | ||

* 進行產品提案發表:整合報告、模型、展板與口頭簡報,於期末公開發表設計成果。 | * 進行產品提案發表:整合報告、模型、展板與口頭簡報,於期末公開發表設計成果。 | ||

==每週進度== | ===課程講義=== | ||

* [[設計脈絡作業]]沒有限週次想辦法完成所有任務 | |||

* [[脈絡設計課程]]原始規劃與經點脈絡設計介紹 | |||

* [[初步了解課程怎麼進行]] | |||

== 每週進度 == | |||

=== 第1週|課程導論與平鎮文化導入 === | === 第1週|課程導論與平鎮文化導入 === | ||

* '''教師內容''': 課程說明、設計思考三步驟、平鎮文化場域介紹與觀察重點說明。 | * '''教師內容''': 課程說明、設計思考三步驟、平鎮文化場域介紹與觀察重點說明。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組 完成分組與場域選定 ,準備《場域選擇簡報》。 | ||

* '''簡報方向''': 介紹小組、 場 域照片 、 選擇原因 、 初步觀察假設 。 | |||

** | * '''作業目標''': 確立研究場域,建立小組合作基礎。 | ||

* '''討論重點''': 為什麼選這個場域?有什麼文化特色?可能觀察到哪些人與行為? | |||

第一週課程將作為整體學習的開端,教師會先介紹課程的核心理念與進行方式, 並 特別強調設計思考三步驟──同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)──如何成為後續設計實作的基礎。透過這樣的開場,學生能夠理解本課程不僅僅是產出設計作品,而是透過脈絡觀察與文化研究來培養設計思維的過程。同時,教師也會點出「脈絡」在設計中的重要性,說明為何一個好的設計必須深深紮根於特定的文化 場域 。 | |||

[[檔案:Https---digital.pwc.at-wp-content-uploads-2025-01-design-thinking.png|thumb|600px|雙鑽石模型示意圖]] | |||

接著,教師會帶領學生認識平鎮在地的文化特徵,並舉例 說明 不同場域可能觀察到的人群與互動模式。例如,夜市可能凸顯消費與社交的文化;廟宇則反映信仰與社群的連結;市場則呈現生活日常與地方經濟的動態。這些案例的分享讓學生意識到,即使是日常生活中看似平凡的場景,也能蘊含豐富的設計啟發與文化線索。 | |||

在課堂的實際任務中,學生將依指示完成分組,每組四人,並必須共同討論與決定一個具有平鎮特色的觀察場域。小組需要蒐集至少一 張場域 的 照片, 並撰寫場域 選擇 的理由 與 初步 觀察假設 ,再將這些內容整理成小組簡報 。 這份簡報將成為未來學期中所有研究與設計的起點,因此需要同時兼顧觀察角度的清晰度與文化意涵的深度。 | |||

最後,學生需要在課堂 上 以 10–15 分鐘的簡 報 方式進行分享。透過這個過程 ,教師 會針對 場域選擇的 適切性、觀察假設的可行性,以及簡報呈現的完整度進行講評與 建議 。這不僅是學生第一次的上台練習,也是一個讓全班了解彼此研究方向的機會,能為後續的討論與交流建立基礎。透過第一週的任務,學生將意識到研究的起點並非隨機,而是需要經過小組討論與文化敏感度判斷的結果 。 | |||

=== 第2週|文化案例導讀 × 學習動機前測 === | === 第2週|文化案例導讀 × 學習動機前測 === | ||

* '''教師內容''': 在地文化轉譯案例分析、文化與學習動機的關聯性。 | * '''教師內容''': 在地文化轉譯案例分析、文化與學習動機的關聯性。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組準備《文化經驗簡報》,並完成《學習動機前測問卷》。 | ||

* | * '''簡報方向''': 分享 文化經驗 、連結場域初步認識。 | ||

* | * ''' 作 業目標''': 從生活經驗出發,理解 文 化與設計的關聯 。 | ||

* '''討論重點''': 組員的文化經驗差異?場域與經驗的可能關聯? | |||

在第二週課程中,教師將引導學生認識「文化案例導讀」的重要性,透過在地文化轉譯的實際案例,讓學生理解文化如何被觀察、詮釋並轉化為設計的靈感來源。這些案例可能包含傳統市場如何以新方式經營、地方祭典如何透過設計被重新包裝,或是社區空間如何因居民參與而產生新的價值。藉由具體實例的解析,學生能體會到設計並非脫離文化而存在,而是需要建立在文化脈絡的深度理解之上。 | |||

同時,本週課程也會加入「 學習動機前測 」,透過 問卷 讓學生檢視自己對於文化研究與設計思考的期待與動機。這個步驟並非單純的測驗,而是幫助學生自我覺察,理解自己在設計過程中可能帶有的偏見、習慣與價值觀。透過前測結果,教師能夠掌握學生的學習狀態,並在接下來的課程中提供更有針對性的指導 。 | |||

在學生任務部分,每個 小組 需要共同撰寫並準備一份《文化經驗 簡報 》。這份簡報要求小組成員整合彼此過去在生活中與 文化 相關的經驗,例如廟會參與、地方飲食、夜市遊逛、親族聚會等,並思考這些 經驗 如何 與 小組所選定的場域產生連結。簡報不僅是經驗的羅列,而是要凸顯文化經驗如何成為觀察 場域 的背景與脈絡,幫助小組建立對研究主題更全面的理解。 | |||

在課堂最後,小組將以 10–15 分鐘的時間上台簡報 , 並接受 教師 的即時 講評 。教師會特別針對文化經驗是否能清楚轉譯成研究的動機、簡報內容是否具有一致性,以及小組成員是否展現有效的協作進行回饋。透過這個環節,學生不僅能更清楚定位自己的研究方向,也能從其他組的分享中學習到不同的文化視角與觀察切入方式。這一週的重點在於「將文化經驗與研究場域對接」,為後續的深入觀察打下基礎 。 | |||

=== 第3週|觀察法教學 × 紀錄表設計 === | === 第3週|觀察法教學 × 紀錄表設計 === | ||

* '''教師內容''': 人種誌觀察法、觀察倫理與文化符碼 | * '''教師內容''': 人種誌觀察法、觀察倫理與文化符碼。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組設計《觀察紀錄表》與《觀察計畫》,準備簡報。 | ||

** 設計《觀察紀錄表》 | * '''簡報方向''': 說明觀察指標、計畫設計邏輯。 | ||

* '''作業目標''': 將文化研究轉化為可執行的觀察工具。 | |||

* '''討論重點''': 觀察哪些人與行為?紀錄指標如何對應文化特徵? | |||

第三週課程的重點在於讓學生掌握「觀察」作為設計研究的基本方法。教師會介紹人種誌式的觀察法,並強調在觀察過程中必須注意到「文化符碼」──也就是那些能代表文化意涵的行為、物件或互動。例如,市場裡人們如何彼此交談、廟宇裡信眾如何進行祭拜、夜市裡攤販如何與顧客互動,這些都是文化被展現的細節。課堂上,教師也會強調觀察的倫理問題,例如如何在不打擾當地人生活的前提下進行紀錄,以及如何尊重受訪者的隱私。 | |||

在這個基礎之上,學生需要學會將觀察行為「工具化」。教師會帶領學生討論如何 設計《觀察紀錄表》 ,讓觀察不只是隨意紀錄,而是有系統、有邏輯地收集資料。紀錄表可能包含多個 觀察指標 ,例如:參與者的行為、互動的對象、活動的時間與地點、出現的物件、以及當下的氛圍 。 透過這樣的結構,學生能更有效地將現場的複雜資訊轉化為可分析的資料,而不會淪於零散的描述。 | |||

在學生任務方面,每組必須繪製一份《觀察紀錄表》並 撰寫 一份 《觀察計畫》 。觀察計畫需要說明小組準備觀察哪些場域面向、希望蒐集到什麼樣的文化線索、 以 及如何使用紀錄表來記錄觀察到的現象。這些內容最後都要整理成簡報,讓全班彼此交流。簡報的內容不僅要展示設計好的紀錄工具,還要說明其設計邏輯,例如為什麼選擇這些指標,這些指標背後隱含著怎樣的文化假設 。 | |||

在課堂最後,每 組 進行 10–15 分鐘的 簡報 發表,教師會針對紀錄表的可操作性與計畫的完整性給予建議。這個環節的目標是讓學生學會如何在 觀察 之前就先思考「我該觀察什麼」 與 「我要如何紀錄」。這樣的訓練能幫助學生避免在現場觀察時陷入無從下手的情況,也能為後續的實地觀察奠定結構化的基礎。透過這一週的學習,學生能逐步建立「文化觀察框架」,開始以 設計 研究者的眼光來看待日常場域 。 | |||

=== 第4週|小組簡報 I:觀察提案彙報 === | === 第4週|小組簡報 I:觀察提案彙報 === | ||

* '''教師內容''': 提案簡報技巧、文化敘事視角補強。 | * '''教師內容''': 提案簡報技巧、文化敘事視角補強。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組簡報觀察計畫 與工具雛型。 | ||

* '''簡報方向''': 場域圖文資料、觀察工具設計、研究假設 。 | |||

** | * '''作業目標''': 把觀察設計轉化為具體提案。 | ||

* '''討論重點''': 計畫是否具體?工具能否收集文化細節? | |||

第四週的課程進入「觀察提案彙報」階段,這是學生第一次把前期規劃成果正式整理並呈現給全班的時刻。 教師 會在課堂開始時再次說明簡報的核心原則 , 包括如何將研究問題轉化為有說服力的故事線、如何利用圖像與文字清楚傳達 觀察 邏輯,以及如何透過團隊分工來展現小組的整體性。這一週的 重點 在於讓學生意識到,設計研究不只是做觀察本身,更重要的是如何把觀察規劃「說出來」、「講清楚」,並且獲得他人理解 。 | |||

在任務部分,每個小組需要將前兩週完成的《場域選擇》與《觀察計畫》整合起來,製作成一份完整的簡報。 簡報 內容必須包含 場域 的 圖文資料 、觀察紀錄表的雛型,以及小組提出的研究假設。這樣的整理不僅讓小組內部達成共識,也能幫助其他組快速理解他們的研究方向。對於學生而言,這是第一次把研究規劃「公開化」,因此在準備簡報的過程中,必須更仔細思考哪些資訊能最有效地傳遞給觀眾。 | |||

簡報發表時,每組將有 10–15 分鐘的時間進行展示,內容除了介紹觀察工具的設計邏輯之外,也需要回應「為什麼要 觀察 這些東西」的問題。教師會在簡報後針對 工具 是否具體、場域描述是否充分、假設是否合理等面向提出回饋。這樣的回饋不只是糾正錯誤,更是幫助學生提前發現觀察計畫中的盲點,避免後續實地調查時出現重大缺漏。 | |||

透過這一週的活動,學生將學習到「觀察之前的設計」的重要性。他們不僅需要會做紀錄,還要能規劃出能支持研究目標的紀錄方式。這一週的簡報會成為後續實地觀察的基準,讓小組能帶著明確的焦點走進場域,並逐步累積資料。對學生來說,這是從「計畫」邁向「行動」的關鍵過渡點,也是讓研究逐漸成形的第一個里程碑 。 | |||

=== 第5週|實地觀察 I:文化紀錄實作 === | === 第5週|實地觀察 I:文化紀錄實作 === | ||

* '''教師內容''': 實地觀察指導 | * '''教師內容''': 實地觀察指導。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組進行觀察,整理《觀察紀錄初稿》,並簡報發現與挑戰。 | ||

** 實地進行觀察。 | * '''簡報方向''': 呈現觀察紀錄(文字+影像)、發現與挑戰。 | ||

* '''作業目標''': 培養現場觀察與紀錄能力。 | |||

* '''討論重點''': 觀察到哪些人與行為?有什麼意外發現或困難? | |||

第五週課程是學生第一次正式進入「 實地 觀察」階段,這代表小組必須帶著前幾週所設計的工具與規劃,走進場域 進行 真實的文化紀錄。教師會在課堂開始前再次提醒 觀察 時的態度與方法,例如保持中立、不打擾現場運作,並且盡量捕捉「自然發生」的互動。這一週的重點在於將理論性的規劃落實到行動上,讓學生真正體驗人種誌研究的挑戰與收穫 。 | |||

在觀察的過程中,學生需要靈活運用第三週設計的 《觀察紀錄 表 》 ,同時補充照片、速寫或 文字 描述,盡可能全面地捕捉場域的細節。這些細節可能包括人與人的互動模式、空間的動線安排、特殊的行為符號,甚至是聲音與氣味等難以量化的文化元素。教師會鼓勵學生超越單純的「看見」,而是要進一步思考「為什麼會這樣發生」,將觀察連結到文化脈絡的理解 。 | |||

在學生任務部分,每個 小組 需要整理一份《觀察紀錄初稿》,包含文字描述與影像資料,並在課堂中以簡報方式分享。 簡報 的內容應該呈現 觀察 到的重要 發現 ,同時誠實地說明觀察中遇到的困難,例如無法接觸某些族群、無法長時間停留在場域,或是資料紀錄不完整。透過這樣的分享,學生能彼此交流不同場域的經驗,並學習如何調整研究方法。 | |||

在簡報發表後 ,教師 會針對學生的觀察品質、紀錄完整性與文化洞察力提出 講評 ,並提醒小組在後續研究中需要補強的方向。這一週的任務讓學生意識到,文化觀察並非單純的「抄寫」或「蒐集影像」,而是需要透過細心的紀錄與敏銳的分析來形成有意義的資料。對學生而言,第五週不僅是課程的一次實作演練,更是設計研究正式「起跑」的起點 。 | |||

=== 第6週|問卷設計 × 文化假設驗證 === | === 第6週|問卷設計 × 文化假設驗證 === | ||

* '''教師內容''': 問卷設計邏輯、Likert量表 | * '''教師內容''': 問卷設計邏輯、Likert量表。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組設計問卷、回收資料並簡報。 | ||

** 設計 | * '''簡報方向''': 問卷題目、統計結果、初步文化結論。 | ||

* '''作業目標''': 用量化資料驗證文化假設。 | |||

* '''討論重點''': 題目是否反映文化現象?結果支持或挑戰假設? | |||

第六週的課程焦點在於「問卷 設計 」與「文化假設驗證」。教師會先介紹問卷作為研究工具的意義,並解釋它如何補充實地觀察的不足。與質性研究的深入觀察不同,問卷能以量化數據的方式幫助研究者檢驗假設、比較群體差異,並揭示較廣泛的文化傾向。本週課堂也會帶領學生理解 Likert 量表的設計邏輯,學習如何將模糊的文化現象轉化為可以測量的題項。 | |||

在課程中,教師會舉例展示如何從前幾週的觀察與訪談中提煉出假設,並將這些假設轉化為 問卷 問 題 。例如,如果觀察到夜市的顧客主要 以 家庭為單位,便可以設計題項來檢驗「家庭是否是夜市消費的主要參與形式」。這樣的過程能幫助學生從「直覺式觀察」進一步走向「數據化驗證」,避免研究陷入過度主觀的解釋 。 | |||

學生任務的重點是以小組為單位設計一 份 至少五題的簡易 問卷 ,並且實際回收十份以上的回應。小組需將數據彙整成圖表, 並製作 成簡報,在課堂上進行 10–15 分鐘的發表。簡報內容應包含問卷題目的設 計 邏輯、回收數據的 摘要 、以及對文化假設的初步檢驗結果。透過這個過程,學生不僅能練習調查工具的設計,也能體驗如何在有限的時間內收集並整理數據 。 | |||

最後,教師會針對學生的 問卷 題目是否合理、統計結果是否具說服力,以及數據解讀是否能支持文化洞察進行講評。這一週的學習讓學生理解, 設計 研究並非僅依賴質性的故事 與 觀察,而是需要透過不同方法的交叉驗證來增加可信度。對學生而言,第六週是從「田野觀察」邁向「量化檢驗」的重要轉折,讓研究 結 果逐漸從經驗性的描述走向更具分析力的 論 證 。 | |||

=== 第7週|人物誌建構 × 場域敘事 === | === 第7週|人物誌建構 × 場域敘事 === | ||

* '''教師內容''': Persona建構、 | * '''教師內容''': Persona建構、故事圖。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組 繪製人物誌 與互動關係圖,準備簡報 。 | ||

* '''簡報方向''': 人物設定、文化故事線、行為互動圖。 | |||

** | * '''作業目標''': 建立文化角色模型,凸顯需求與關係。 | ||

* '''討論重點''': 人物的典型行為?與空間和他人如何互動? | |||

第七週的課程將引導學生進入「人物誌建構」與「場域敘事」的階段。教師會先介紹 Persona(人物誌)的概念,說明它如何透過虛構但真實基礎的角色,來呈現特定群體的需求、行為與文化背景。不同於單純的受訪者描述,Persona 強調的是設計者對使用者的歸納與詮釋,能幫助小組聚焦於「為誰設計」的問題。教師會舉例說明,在市場、夜市或廟宇這些場域中,如何從觀察與訪談中歸納出典型角色,並賦予他們鮮明的文化特徵。 | |||

接下來,課程會帶領學生將人物誌與場域結合,進一步發展「 人物 × 空間 × 行為 」的 關係圖。 這樣的關係圖能讓學生更直觀地看到不同角色如何在特定場域中互動,例如:攤販與顧客的交流、信眾與廟宇空間的關係、遊客與地方居民的交會。透過圖像化的方式,小組可以將複雜的文化動態簡化並清楚表達,這也是設計研究中非常重要的「資料轉譯」能力。 | |||

在學生任務部分,每個 小組 需要繪製一到兩位 Persona,並完成一份「人物 × 空間 × 行為關係圖」,最後將這些成果整理成簡報進行發表。 簡報 應包含 人物 誌的基本 設定 (例如年齡、職業、行為模式、價值觀),以及角色 與 場域的互動方式。這份簡報的重點不僅在於角色描述是否生動,更在於角色能否真實反映小組觀察到的 文化 現象,並為後續的問題定義提供基礎。 | |||

在簡報發表後,教師會針對人物誌的完整性、角色與場域 互動 的合理性,以及敘事是否能夠支撐設計洞察進行回饋。透過這一週的練習,學生將學會如何將零散的觀察與訪談結果,轉化為具體的角色與情境故事。這能幫助小組更清楚地描繪文化場域中的行為模式,並為接下來的「訪談設計」與「問題定義」奠定更具結構的基礎 。 | |||

=== 第8週|訪談設計 × 文化痛點挖掘 === | === 第8週|訪談設計 × 文化痛點挖掘 === | ||

* '''教師內容''': 訪談 | * '''教師內容''': 訪談設計、摘要分類。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組 撰寫訪談大綱,訪談1~2人 並整理摘要表,準備簡報。 | ||

* '''簡報方向''': 訪談摘要、主題分類、文化洞察 。 | |||

** | * '''作業目標''': 挖掘文化張力與設計挑戰。 | ||

* '''討論重點''': 有哪些重複需求或抱怨?代表什麼文化張力? | |||

第八週課程的重點在於「訪談設計」與「文化痛點挖掘」。教師會先介紹如何從前期的觀察與人物誌中延伸出訪談主題,並強調訪談不同於問卷,它更著重於理解使用者的動機、情感與隱藏在行為背後的價值觀。課程中會示範如何設計訪談問題,避免過於封閉或引導性的提問,並引導學生學習用開放式問題去探索受訪者的真實經驗與文化立場。 | |||

接著,教師會進一步說明「痛點」的概念,強調痛點並不僅是「使用上的困難」,更可能是一種文化落差或價值衝突。例如,在夜市研究中,痛點可能是攤販對於數位支付的不信任;在廟宇研究中,痛點可能是年輕世代對傳統儀式的疏離。這些文化痛點往往是後續設計創新的切入點,因此如何在訪談中挖掘、分類並整理這些訊息,是本週課程的核心。 | |||

在學生任務部分,每個小組需撰寫一份《訪談大綱》,並實際執行 1–2 次訪談。訪談後,小組必須將收集到的資料整理成 《訪談摘要與主題分類表》 ,歸納出幾個關鍵主題,並在課堂中以簡報方式發表 。 簡報應呈現受訪者的核心觀點、反覆出現的問題或矛盾,以及 小組 對這些資料的初步詮釋。這份 簡報 將成為從 文化 經驗進一步走向問題定義的重要橋樑。 | |||

最後,在簡報發表後,教師會針對學生的訪談設計是否能有效挖掘深層訊息、主題分類是否具邏輯性,以及 痛點 歸納是否具文化意涵進行講評。這一週的學習目標,是讓學生從「看見表象」進一步進入「理解深層」,開始意識到文化脈絡中的矛盾與衝突如何成為設計挑戰。對學生而言,第八週是研究由「描述現象」轉向「找出問題」的重要節點 。 | |||

=== 第9週|POV × HMW問題定義 === | === 第9週|POV × HMW問題定義 === | ||

* '''教師內容''': 洞察句撰寫、設計問題轉譯。 | * '''教師內容''': 洞察句撰寫、設計問題轉譯。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組整理POV與HMW,準備簡報。 | ||

* | * '''簡報方向''': POV句、HMW 句、洞察邏輯圖。 | ||

* '''作業目標''': 將研究資料收斂為設計問題。 | |||

** | * '''討論重點''': 洞察如何形成? 問題 是否具文化意 義 ? | ||

=== 第10週|期中簡報 II+報告影片 | |||

* '''教師內容''': | 第九週課程的主軸是「POV(Point of View)」與「HMW(How Might We)」,這是設計思考中將觀察與訪談轉化為設計挑戰的關鍵步驟。教師會先說明 POV 的結構:它是一句聚焦於特定人物、需求與洞察的敘事句,幫助設計者明確定義研究的核心觀察。同時,教師也會介紹 HMW 的轉化邏輯,強調這是一種從問題出發、轉化成設計機會的提問方式,能引導小組打開思路而非過早收斂解答。 | ||

* '''學生任務''': | |||

** | 在課堂中,教師會透過範例示範如何從前幾週的觀察、問卷與訪談中抽取出洞察,並寫成具有針對性的 POV 句。例如,若研究夜市,可能形成的 POV 是:「我們觀察到年輕消費者雖喜歡夜市氛圍,但因支付方式不便而感到困擾。」接著,將此轉換成 HMW 問題:「我們如何能讓夜市攤販以低成本導入數位支付,並同時保留夜市的人情味?」這樣的轉換讓研究逐漸具備設計的方向性。 | ||

學生任務部分,每組需完成至少兩句 POV 與三句 HMW,並整理成《洞察邏輯圖》,最後製作成簡報上台發表。簡報的內容應清楚呈現「從觀察資料 → 形成洞察 → 撰寫 POV → 轉化為 HMW」的完整過程,而非只呈現最後的句子。透過這個流程,學生能檢視自己是否真的從研究資料中萃取出有意義的文化問題,而非僅憑直覺編寫。 | |||

在發表後,教師會針對 POV 的聚焦度、HMW 的開放性,以及洞察邏輯的完整性提出建議。這一週的學習目標是讓學生將前半學期蒐集的龐雜資料收斂為具體的設計問題,並開始感受到研究與設計之間的轉折點。對學生而言,第九週標誌著研究階段的結束與設計階段的開端,這些明確定義的問題將成為後續創意思考與原型發展的基礎。 | |||

=== 第10週|期中簡報 II+報告影片說明 === | |||

* '''教師內容''': 整合簡報、影片 拍攝 說明。 | |||

* '''學生任務''': 小組期中簡報,並拍攝《文化訪談影片》(3~5分鐘)。 | |||

* '''簡報方向''': 前半學期成果總結(觀察–訪談–洞察–問題定義)。 | |||

* '''作業目標''': 中段檢視,確認研究方向。 | |||

* '''討論重點''': 研究故事線是否一致?哪些需要強化? | |||

第十週是前半學期的總結與檢視,核心任務是「期中 簡報 II」以及「報告影片拍攝說明」。這一週的課程將幫助學生把過去九週累積的資料,包括場域觀 察 、問卷數據、訪談摘要、人物誌,以及 POV 與 HMW 的問題定義, 整合 成一個完整的研究敘事。教師會在課堂中強調簡報的組織性 與 故事性,提醒學生不只是把資料逐一列出,而是要形成一條清晰的邏輯線索,讓觀眾理解小組如何從文化脈絡中發現 問題 並逐步推進。 | |||

在課程說明部分,教師也會介紹「報告影片」的拍攝與格式要求。影片不僅是期中作業的一部分,更是讓學生練習以視覺與影像形式呈現研究成果的重要工具。教師會提供參考範例,說明影片中應包含的內容,例如文化場域的拍攝片段、訪談紀錄、以及小組對研究過程的口頭說明。透過影片,學生能將靜態的簡報資料轉化為更具臨場感與說服力的媒介 。 | |||

學生的任務是在本週完成期中簡報,每組有 10–15 分鐘的時間上台發表,內容需涵蓋研究脈絡、觀察紀錄、數據摘要、人物誌、訪談洞察,以及最終的問題定義。簡報應展示小組如何把這些元素串連成一個連貫的故事,而不只是零散的片段。除了簡報之外,小組還需開始規劃並 拍攝 一支 3–5 分鐘的 《文化環境訪談紀錄影片》, 並在課後 上傳 至指定 平台(建 議 YouTube Unlisted) 。 | |||

在簡報結束後,教師會針對學生的資料整合度、問題定義的清晰性,以及簡報表達力進行回饋。同時,也會對影片企劃提出具體建議,例如拍攝角度、內容完整性與時間控制。這一週的學習目標,是讓學生能夠清楚檢視自己研究成果的完整度,並透過影片練習另一種敘事方式。對學生而言,第十週既是前半學期的檢查點,也是設計階段正式展開前的一次「總整」,確保後續發想與原型製作能夠建立在紮實的研究基礎上 。 | |||

=== 第11週|創意發想 × 文化轉譯策略 === | === 第11週|創意發想 × 文化轉譯策略 === | ||

* '''教師內容''': 發想工具(SCAMPER、 | * '''教師內容''': 發想工具(SCAMPER、隱喻、敘事)。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組 提出3項構想 +文化連結草圖,準備簡報。 | ||

* '''簡報方向''': 構想示意圖、文化連結說明、比較不同想法 。 | |||

** 製 | * '''作業目標''': 把文化研究轉化為具體設計構想。 | ||

* '''討論重點''': 構想如何呼應文化?能否解決問題? | |||

第十一週課程標誌著設計思考流程由研究階段正式轉向設計階段。本週的重點在於「創意發想」與「文化轉譯策略」,教師會先介紹多種發想工具,例如 SCAMPER、隱喻思考、故事化敘事等,並說明如何運用這些方法,將先前從文化場域中整理出的問題與洞察轉化為設計構想。這不僅是單純的點子生成,更是一種從文化理解延伸出的創意轉換過程,強調設計應該回應真實的文化脈絡。 | |||

在課堂中,教師會以範例示範如何透過文化隱喻將問題重新詮釋。例如,若問題是夜市付款不便,設計者可能從「傳統人情味」出發,思考如何將數位支付與「攤販與顧客的口頭信任」結合,轉化成新型態的互動體驗。這種文化轉譯策略幫助學生避免只做出功能性的解決方案,而是提出能夠觸動在地文化情感與價值的構想。 | |||

學生的任務是以小組為單位提出至少三項產品或服務構想,並且為每個構想繪 製敘事草圖 ,同時 撰寫 簡短的 文化連結說明 。這些構想不需要在功能上完全成熟,但必須清楚展現其如何回應先前定義的問題,以及如何與在地文化產生呼應。最後,小組需將這些構想整理成簡報,在課堂上以 10–15 分鐘的形式發表,並接受師生的提問與討論 。 | |||

在 簡報發 表後,教師會針對構 想 的創新度、文化契合度 與 可行性提出回饋,並引導學生思考哪些構想值得進一步原型化。這一週的學習目標,是讓學生體驗如何把研究洞察轉 化 為創意構想,並透過發想的廣度與深度,為後續的原型製作打下基礎。對學生而言,第十一週是一個從「研究者」角色轉變為「設計者」角色的關鍵時刻,讓設計的可能性開始成形 。 | |||

=== 第12週|原型製作 I:情境模擬設計 === | === 第12週|原型製作 I:情境模擬設計 === | ||

* '''教師內容''': 快速原型、 | * '''教師內容''': 快速原型、劇本設計。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組 製作Prototype 1.0 ,準備簡報。 | ||

* '''簡報方向''': 原型展示、情境模擬 。 | |||

** 撰寫《文化使用情境稿》 | * '''作業目標''': 驗證構想在文化脈絡中的可行性。 | ||

* '''討論重點''': 原型是否真實反映文化情境?缺少什麼互動? | |||

第十二週課程進入「原型製作 I:情境模擬設計」,重點在於讓學生學會如何將抽象的構想轉化為具體可觀察的設計形式。教師會先介紹快速原型(rapid prototyping)的概念,強調原型並不是最終產品,而是一種用來驗證想法、促進討論與收集回饋的工具。同時,課程也會引導學生理解「情境模擬」的重要性,透過模擬使用者實際操作或參與的情境,來檢視設計是否能在文化脈絡中成立。 | |||

在課堂中,教師會示範不同層級的原型呈現方式,從最簡單的紙上草圖、手工模型,到更具互動性的影片模擬,讓學生理解原型的多樣性。特別是針對文化研究,本週強調的不是功能性驗證,而是文化適切性的表現。例如,若小組設計夜市支付工具,他們需要模擬攤販與顧客實際互動的場景,而不只是展示支付系統的技術流程。 | |||

學生的任務是以小組為單位完成 Prototype 1.0,並同時 撰寫 一份 《文化使用情境稿》 ,描述這個設計將如何在實際文化脈絡中被使用。小組需要思考:使用者是誰?他們會在哪裡、在什麼情境下使用?設計如何與既有的文化行為產生銜接?這些內容最後需整理成簡報,進行 10–15 分鐘的 上 台發表。簡報不僅要展示原型,也要能透過模擬情境讓觀眾感受到設計的文化意涵 。 | |||

在 簡報 後,教師會針對 原型 是否能清楚表達構想、 情境 模擬是否真實、文化脈絡是否被妥善呼應提出回饋。這一週的學習目標,是讓學生理解原型不僅是「東西」本身,而是「設計與文化的橋樑」。透過這個過程,學生能檢驗自己的構想是否能在真實場域中被接受,並為後續的使用者測試做準備。對學生而言,第十二週是設計階段的第一次具體落地,設計從「想法」正式轉向「可見、可用的形式」 。 | |||

=== 第13週|使用者測試 × 師生共訪 === | === 第13週|使用者測試 × 師生共訪 === | ||

* '''教師內容''': 使用者測試設計、文化回饋 | * '''教師內容''': 使用者測試設計、文化回饋。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組測試並整理回饋,準備簡報。 | ||

** 測 | * '''簡報方向''': 測試設計、使用者回饋、優化建議。 | ||

* '''作業目標''': 檢驗原型與使用者文化需求的契合度。 | |||

* '''討論重點''': 回饋是否一致?哪些部分最需要改善? | |||

第十三週課程的核心在於「使用者測試」與「師生共訪」。教師會先介紹使用者 測 試的設計原則,說明其目的不僅是驗證功能可行性,更要檢視設計是否能在文化脈絡中被理解與接 受 。本週特別強調「文化回饋」的蒐集方法,例如觀察使用者是否自然地融入設計,是否表現出文化認同或抗拒,以及在互動過程中流露的情緒反應。這樣的測試能幫助小組從不同角度審視自己的設計,並獲得第一手的實際反饋。 | |||

在課堂說明中,教師會示範如何安排測 試 流程,包括設定情境、安排受測 者 操作、紀錄行為與回饋。與一般科技產品的測試不同 ,文化 設計的測試需要特別留意「語境」──例如受訪者是否因場域氛圍而改變行為,或者設計是否挑戰了既有的文化習慣。教師也會提醒學生避免過度干預受測者, 應 讓測試自然發生,並忠實記錄結果 。 | |||

學生的任務是以小組為單位,邀請至少三位受測者進行 Prototype 1.0 的測試,並將過程 完 整紀錄下來。除了記錄使用者的操作與回應,學生也必須填寫 《教師共訪紀錄表》 ,將師生共同觀察到的現象納入資料整理 。 最後,小組需將測試過程與初步分析整理成簡報,進行 10–15 分鐘的發表。簡報重點在於呈現測試設計、文化回饋,以及 小組 對設計改進方向的初步思考。 | |||

在 簡報 發表後,教師會針對 測試 設計的合理性、回饋紀錄的完整性,以及改進建議的可行性進行講評。這一週的學習目標,是讓學生體會到設計必須經過真實使用情境的檢驗,才能被確認其價值。對學生而言,第十三週是「設計對話」的開始:設計不再只是小組內部的想法,而是需要經過使用者 與 文化脈絡的檢視,並藉由這些回饋推動後續的 優化 與深化 。 | |||

=== 第14週|原型優化 × 設計論述撰寫 === | === 第14週|原型優化 × 設計論述撰寫 === | ||

* '''教師內容''': | * '''教師內容''': 設計故事建構技巧。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組完成Prototype 2.0與設計敘事,準備簡報。 | ||

** | * '''簡報方向''': 優化歷程、改良後的功能與文化連結。 | ||

* '''作業目標''': 讓設計更貼近文化故事,形成敘事完整性。 | |||

* '''討論重點''': 優化後是否更貼近文化脈絡?敘事能否清楚傳達? | |||

第十四週課程聚焦於「原型優化」與「設計論述撰寫」。教師會先強調,原型並不是一次到位的成果,而是透過反覆修正逐漸成形的設計過程。本週的目標在於引導學生如何根據第十三週使用者測試的回饋,辨識出需要改良的部分,並將其轉化為 Prototype 2.0。 教師會提醒學生注意:優化並非只是修正小細節,而是要檢視設計是否能更符合文化脈絡,以及是否能更有效地解決先前定義的問題。 | |||

在課堂內容中,教師會介紹「設計故事」的建構方法。這不僅是單純的功能描述,而是一種透過敘事展現設計價值的方式。設計論述需要回答三個核心問題:這個設計是為誰而做的?它如何回應文化痛點?它將如何改變使用者的行為或經驗?教師會示範如何透過故事線的方式,把研究脈絡、設計歷程與原型成果串聯起來,讓設計不只是「能用」,而是「能說服」。 | |||

學生的任務是製作 Prototype 2.0,並 撰寫 一份完整的 《設計敘事稿》 。這份稿件需要將研究脈絡、人物誌、洞察、問題定義、創意發想、測試回饋與優化過程整合起來,並 以 小組簡報的方式呈現。簡報內容應展現 Prototype 2.0 的改良之處,並以故事化的方式說明為什麼這些改動能讓設計更貼近文化脈絡。小組需在課堂 上 進行 10–15 分鐘的發表,分享他們的優化成果與設計故事 。 | |||

在 簡報 發表後,教師會針對優化過程的合理性、 設計 論述的完整性,以及敘事是否能有效傳達文 化 價值進行回饋。這一週的學習目標,是讓學生體驗到設計並非只靠靈感,而是需要不斷驗證、修正與重構的過 程 。對學生而言,第十四週標誌著設計思考中「反覆迭代」的重要性,並同時為最終的期末發表建立一個具備深度與說服力的設計敘事基礎 。 | |||

=== 第15週|學習動機後測 × 模擬簡報 === | === 第15週|學習動機後測 × 模擬簡報 === | ||

* '''教師內容''': 展演技巧 | * '''教師內容''': 展演技巧、模擬排練。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組模擬期末簡報並 完成《學習動機後測問卷》。 | ||

* '''簡報方向''': 完整模擬期末成果(10–15分鐘)。 | |||

** 模擬 | * '''作業目標''': 調整簡報流暢度與時間控制。 | ||

* '''討論重點''': 簡報是否在時間內?故事與資料是否完整? | |||

第十五週課程的重點在於「期末前的總整與模擬」。教師會首先帶領學生進行《學習動機後測》,以對照第二週的前測,檢視學生在經歷了觀察、訪談、發想與原型實作之後,對設計研究與文化脈絡的理解是否有所改變。這一環節不僅是課程評估的一部分,也能幫助學生反思自己在學習過程中的成長與心態轉變。 | |||

接著,課程將進入 模擬簡報 的演 練。 教師會說明簡報的核心原則,包括時間控制(必須維持在 10–15 分鐘)、內容組織(研究脈絡、文化洞察、設計歷程、原型展示)、以及表達技巧(口語清晰度、視覺輔助效果與團隊分工)。教師會以實際案例示範,讓學生理解好的簡報不僅是資料的堆疊,而是透過故事化的呈現來吸引觀眾並傳達設計價值。 | |||

學生的任務是以 小組 為單位,模擬期末發表的完整簡報。這份 簡報 需涵蓋從場域選擇到 Prototype 2.0 的完整研究與設計流程, 並 以連貫的故事形式進行發表。小組需要特別注意如何在有限時間內展現重點,同時兼顧研究嚴謹性與設計創意。模擬簡報將在課堂上進行,每組 10–15 分鐘, 教師 會 即時 提供 建議 與修正方向。 | |||

在模擬簡報後,教師會針對學生的時間掌握、敘事結構、內容完整性與表達力進行回饋,並提醒各組在期末發表前需要補強的部分。這一週的學習目標,是讓學生提前熟悉期末發表的流程,並透過排練減少臨場緊張。對學生而言,第十五週是一個重要的「彩排」階段,幫助他們在最終發表時能自信地展現研究成果與設計故事 。 | |||

=== 第16週|展覽設計 × 成果整合 === | === 第16週|展覽設計 × 成果整合 === | ||

* '''教師內容''': 展板 | * '''教師內容''': 展板設計、研究報告整合。 | ||

* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 小組完成展板初稿、研究報告初稿與模型定稿,準備簡報。 | ||

** 完成《展板設計初稿》、《研究報告初稿》 | * '''簡報方向''': 展覽規劃、視覺敘事、研究報告摘要。 | ||

** 小組簡報展 | * '''作業目標''': 將研究與設計成果轉化為展覽展示。 | ||

* '''討論重點''': 展覽訊息是否清楚?視覺是否符合文化特色? | |||

第十六週的課程焦點在於「如何將研究與設計成果轉化為展覽形式」。教師會先介紹展覽設計的基本概念,說明展覽不僅僅是展示成果,更是一種敘事媒介,能讓觀眾快速理解研究脈絡與設計價值。課堂上會分享過去設計展與學生作品的範例,特別強調展板、模型與報告三者之間需要互相呼應,形成一個 完 整的故事,而不是彼此分散的片段。 | |||

在課程中,教師會引導學生思考如何設計「展板版型」,包括標題、圖文編排、流程圖與重點句的呈現方式,並提醒學生要用簡潔有力的視覺語言來傳達複雜的研究過程。同時,也會講解「研究報告整合」的方法,讓學生理解如何把前期分散的任務(觀察紀錄、問卷、訪談、人物誌、POV/HMW、原型等)統整 成 一份邏輯清楚、結構嚴謹的報告。 | |||

學生的任務是以小組為單位完成三項成果的初稿: 《展板設計初稿》、《研究報告初稿》 與 《模型定稿》 。這些內容需要整理成一份簡報,在課堂上以 10–15 分鐘的形式發表,說明小組如何規劃期末展覽的整體呈現方式。簡報的重點應該放在展覽敘事的完整度,以及三個產出物如何彼此對應,避免「模型、展板、報告各說各話」的情況。 | |||

在簡報後,教師會針對展板設計的清晰度、研究報告的結構,以及模型的完成度進行講評,並提出如何在期末前修正的具體建議。這一週的學習目標,是幫助學生建立「展覽思維」,理解成果不僅是交付,而是要能被觀眾理解、感受並產生共鳴。對學生而言,第十六週是一個從「研究者/設計者」轉變為「展示者/說書人」的關鍵時刻,為最終的期末發表做好最後的整合準備 。 | |||

=== 第17週|期末發表 I(第1–6組)+影片繳交 === | |||

* '''教師內容''': 現場互動發表技巧。 | |||

* '''學生任務''': 小組 期末發表與模型展示,並繳交《專題影片》(5–8分鐘)。 | |||

* ''' 簡報 方向''': 完整研究–設計–文化脈絡的成果展示。 | |||

* '''作業目標''': 公開發表,檢視整體研究設計脈絡。 | |||

* '''討論重點''': 設計故事是否吸引觀眾?文化深度是否 展 現? | |||

=== 第18週|期末發表 II(第5–12組)+反思與論文構想 === | |||

* '''教師內容''': 課程總結、投稿摘要指導。 | |||

* '''學生任務''': 小組期末發表,並準備《反思簡報》與《摘要草稿》。 | |||

* '''簡報方向''': 成果展示、研究反思、投稿構想。 | |||

* '''作業目標''': 將成果延伸至研究與投稿。 | |||

* '''討論重點''': 研究的限制與貢獻?投稿可延伸的議題? | |||

== 期末作業內容確認清單(第17–18週) == | |||

* '''小組期末發表簡報'''(10–15 分鐘,上台展示) | |||

** 需完整涵蓋研究與設計歷程 | |||

** 包含場域選擇、文化觀察、問卷與訪談結果、人物誌、POV/HMW、創意發想、原型迭代、使用者測試與優化、設計故事、文化意涵 | |||

** 時間需控制在 15 分鐘內 | |||

* '''模型展示''' | |||

** 完成度高的 Prototype(實體模型、互動系統或模擬影片皆可) | |||

** 與 簡報、展板呼應,能直觀展現設計成果 | |||

* '''專題發表影片'''(5–8 分鐘,上傳平台,建議 YouTube Unlisted) | |||

** 呈現文化脈絡、研究過程、原型展示、設計故事 | |||

** 表現方式不限,可用紀錄片式、敘事式或實驗風格 | |||

* '''展板設計定稿''' | |||

** 視覺 排版完整,能快速傳達研究與設計重點 | |||

** 與模型、簡報、影片保持一致 | |||

* '''研究報告定稿(小組)''' | |||

** 系統整合整學期的研究與設計過程 | |||

** 結構建議:研究動機 → 方法 → 觀察與資料 → 人物誌與洞察 → 問題定義 → 發想過程 → 原型製作與測試 → 優化歷程 → 結論 | |||

* '''學習反思報告(個人)''' | |||

** 每位學生需各自提交一份 | |||

** 回顧個人整體學習歷程,包括角色分工、挑戰、收穫與對課程的感想 | |||

** 字數不限,可自由延伸 | |||

* ''' 投稿摘要草稿(小組)''' | |||

* ''' | ** 模擬正式學術摘要格式(研究動機、方法、結 果 、貢獻) | ||

** 可作為未來投稿或延伸研究的初稿 | |||

** | |||

** | |||

* ''' 完整累積簡報(小組)''' | |||

* ''' | ** 整合第1週到第18週的所有簡報內容 | ||

* | ** 必須清楚展現研究—設計— 發表 的完整脈絡 | ||

** 發表 | ** 字 數、頁數不限,但需具備邏輯一致的故事線 | ||

** | ** 作為最終存檔成果 , 可 提 交 PDF 版本 | ||

** | |||

於 2025年10月1日 (三) 21:22 的最新修訂

設計脈絡與實踐課程說明

本課程為設計思考課程的前導進階版,聚焦於設計思考前三階段:同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)。學生將透過實地觀察與文化脈絡分析,建立對設計對象的理解與同理,學習將模糊問題精確定義,並進行具有文化敏感性的創意發想。課程成果將為後續設計思考課程(如原型與測試階段)打下深層基礎。本課程以「設計脈絡」為核心,帶領學生從桃園市平鎮區常見的人群聚集場域出發,透過實地觀察與記錄,探索日常生活背後的文化意涵與人際互動模式。場域選擇包含:大型超市(如全聯)、傳統市場、土地公廟、夜市等具有在地特色與文化厚度的公共空間。學生將練習以設計思考的前三步驟──同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)──為主軸,展開觀察、紀錄與行為分析,進而挖掘出與地方文化與使用者行為相連結的產品需求。在理解環境脈絡與人物特徵的基礎上,學生需於學期末提出具備文化敏感性與社會回應力的產品設計提案。

課程目標

- 觀察環境與文化:深入平鎮的真實場域,感知空間的使用行為、文化符碼與地方特色。

- 紀錄與分析人物行為:運用設計研究工具(人物誌、旅程圖等)理解使用者與文化情境的關係。

- 挖掘潛在需求:從觀察資料中萃取設計機會點,明確轉化為設計問題。

- 發展創意產品構想:基於「場域 × 人物 × 文化」三重脈絡,提出具有地方性、創意性與功能性的產品概念。

- 進行產品提案發表:整合報告、模型、展板與口頭簡報,於期末公開發表設計成果。

課程講義

- 設計脈絡作業沒有限週次想辦法完成所有任務

- 脈絡設計課程原始規劃與經點脈絡設計介紹

- 初步了解課程怎麼進行

每週進度

第1週|課程導論與平鎮文化導入

- 教師內容: 課程說明、設計思考三步驟、平鎮文化場域介紹與觀察重點說明。

- 學生任務: 小組完成分組與場域選定,準備《場域選擇簡報》。

- 簡報方向: 介紹小組、場域照片、選擇原因、初步觀察假設。

- 作業目標: 確立研究場域,建立小組合作基礎。

- 討論重點: 為什麼選這個場域?有什麼文化特色?可能觀察到哪些人與行為?

第一週課程將作為整體學習的開端,教師會先介紹課程的核心理念與進行方式,並特別強調設計思考三步驟──同理(Empathize)、定義(Define)、發想(Ideate)──如何成為後續設計實作的基礎。透過這樣的開場,學生能夠理解本課程不僅僅是產出設計作品,而是透過脈絡觀察與文化研究來培養設計思維的過程。同時,教師也會點出「脈絡」在設計中的重要性,說明為何一個好的設計必須深深紮根於特定的文化場域。

接著,教師會帶領學生認識平鎮在地的文化特徵,並舉例說明不同場域可能觀察到的人群與互動模式。例如,夜市可能凸顯消費與社交的文化;廟宇則反映信仰與社群的連結;市場則呈現生活日常與地方經濟的動態。這些案例的分享讓學生意識到,即使是日常生活中看似平凡的場景,也能蘊含豐富的設計啟發與文化線索。

在課堂的實際任務中,學生將依指示完成分組,每組四人,並必須共同討論與決定一個具有平鎮特色的觀察場域。小組需要蒐集至少一張場域的照片,並撰寫場域選擇的理由與初步觀察假設,再將這些內容整理成小組簡報。這份簡報將成為未來學期中所有研究與設計的起點,因此需要同時兼顧觀察角度的清晰度與文化意涵的深度。

最後,學生需要在課堂上以 10–15 分鐘的簡報方式進行分享。透過這個過程,教師會針對場域選擇的適切性、觀察假設的可行性,以及簡報呈現的完整度進行講評與建議。這不僅是學生第一次的上台練習,也是一個讓全班了解彼此研究方向的機會,能為後續的討論與交流建立基礎。透過第一週的任務,學生將意識到研究的起點並非隨機,而是需要經過小組討論與文化敏感度判斷的結果。

第2週|文化案例導讀 × 學習動機前測

- 教師內容: 在地文化轉譯案例分析、文化與學習動機的關聯性。

- 學生任務: 小組準備《文化經驗簡報》,並完成《學習動機前測問卷》。

- 簡報方向: 分享文化經驗、連結場域初步認識。

- 作業目標: 從生活經驗出發,理解文化與設計的關聯。

- 討論重點: 組員的文化經驗差異?場域與經驗的可能關聯?

在第二週課程中,教師將引導學生認識「文化案例導讀」的重要性,透過在地文化轉譯的實際案例,讓學生理解文化如何被觀察、詮釋並轉化為設計的靈感來源。這些案例可能包含傳統市場如何以新方式經營、地方祭典如何透過設計被重新包裝,或是社區空間如何因居民參與而產生新的價值。藉由具體實例的解析,學生能體會到設計並非脫離文化而存在,而是需要建立在文化脈絡的深度理解之上。

同時,本週課程也會加入「學習動機前測」,透過問卷讓學生檢視自己對於文化研究與設計思考的期待與動機。這個步驟並非單純的測驗,而是幫助學生自我覺察,理解自己在設計過程中可能帶有的偏見、習慣與價值觀。透過前測結果,教師能夠掌握學生的學習狀態,並在接下來的課程中提供更有針對性的指導。

在學生任務部分,每個小組需要共同撰寫並準備一份《文化經驗簡報》。這份簡報要求小組成員整合彼此過去在生活中與文化相關的經驗,例如廟會參與、地方飲食、夜市遊逛、親族聚會等,並思考這些經驗如何與小組所選定的場域產生連結。簡報不僅是經驗的羅列,而是要凸顯文化經驗如何成為觀察場域的背景與脈絡,幫助小組建立對研究主題更全面的理解。

在課堂最後,小組將以 10–15 分鐘的時間上台簡報,並接受教師的即時講評。教師會特別針對文化經驗是否能清楚轉譯成研究的動機、簡報內容是否具有一致性,以及小組成員是否展現有效的協作進行回饋。透過這個環節,學生不僅能更清楚定位自己的研究方向,也能從其他組的分享中學習到不同的文化視角與觀察切入方式。這一週的重點在於「將文化經驗與研究場域對接」,為後續的深入觀察打下基礎。

第3週|觀察法教學 × 紀錄表設計

- 教師內容: 人種誌觀察法、觀察倫理與文化符碼。

- 學生任務: 小組設計《觀察紀錄表》與《觀察計畫》,準備簡報。

- 簡報方向: 說明觀察指標、計畫設計邏輯。

- 作業目標: 將文化研究轉化為可執行的觀察工具。

- 討論重點: 觀察哪些人與行為?紀錄指標如何對應文化特徵?

第三週課程的重點在於讓學生掌握「觀察」作為設計研究的基本方法。教師會介紹人種誌式的觀察法,並強調在觀察過程中必須注意到「文化符碼」──也就是那些能代表文化意涵的行為、物件或互動。例如,市場裡人們如何彼此交談、廟宇裡信眾如何進行祭拜、夜市裡攤販如何與顧客互動,這些都是文化被展現的細節。課堂上,教師也會強調觀察的倫理問題,例如如何在不打擾當地人生活的前提下進行紀錄,以及如何尊重受訪者的隱私。

在這個基礎之上,學生需要學會將觀察行為「工具化」。教師會帶領學生討論如何設計《觀察紀錄表》,讓觀察不只是隨意紀錄,而是有系統、有邏輯地收集資料。紀錄表可能包含多個觀察指標,例如:參與者的行為、互動的對象、活動的時間與地點、出現的物件、以及當下的氛圍。透過這樣的結構,學生能更有效地將現場的複雜資訊轉化為可分析的資料,而不會淪於零散的描述。

在學生任務方面,每組必須繪製一份《觀察紀錄表》並撰寫一份《觀察計畫》。觀察計畫需要說明小組準備觀察哪些場域面向、希望蒐集到什麼樣的文化線索、以及如何使用紀錄表來記錄觀察到的現象。這些內容最後都要整理成簡報,讓全班彼此交流。簡報的內容不僅要展示設計好的紀錄工具,還要說明其設計邏輯,例如為什麼選擇這些指標,這些指標背後隱含著怎樣的文化假設。

在課堂最後,每組進行 10–15 分鐘的簡報發表,教師會針對紀錄表的可操作性與計畫的完整性給予建議。這個環節的目標是讓學生學會如何在觀察之前就先思考「我該觀察什麼」與「我要如何紀錄」。這樣的訓練能幫助學生避免在現場觀察時陷入無從下手的情況,也能為後續的實地觀察奠定結構化的基礎。透過這一週的學習,學生能逐步建立「文化觀察框架」,開始以設計研究者的眼光來看待日常場域。

第4週|小組簡報 I:觀察提案彙報

- 教師內容: 提案簡報技巧、文化敘事視角補強。

- 學生任務: 小組簡報觀察計畫與工具雛型。

- 簡報方向: 場域圖文資料、觀察工具設計、研究假設。

- 作業目標: 把觀察設計轉化為具體提案。

- 討論重點: 計畫是否具體?工具能否收集文化細節?

第四週的課程進入「觀察提案彙報」階段,這是學生第一次把前期規劃成果正式整理並呈現給全班的時刻。教師會在課堂開始時再次說明簡報的核心原則,包括如何將研究問題轉化為有說服力的故事線、如何利用圖像與文字清楚傳達觀察邏輯,以及如何透過團隊分工來展現小組的整體性。這一週的重點在於讓學生意識到,設計研究不只是做觀察本身,更重要的是如何把觀察規劃「說出來」、「講清楚」,並且獲得他人理解。

在任務部分,每個小組需要將前兩週完成的《場域選擇》與《觀察計畫》整合起來,製作成一份完整的簡報。簡報內容必須包含場域的圖文資料、觀察紀錄表的雛型,以及小組提出的研究假設。這樣的整理不僅讓小組內部達成共識,也能幫助其他組快速理解他們的研究方向。對於學生而言,這是第一次把研究規劃「公開化」,因此在準備簡報的過程中,必須更仔細思考哪些資訊能最有效地傳遞給觀眾。

簡報發表時,每組將有 10–15 分鐘的時間進行展示,內容除了介紹觀察工具的設計邏輯之外,也需要回應「為什麼要觀察這些東西」的問題。教師會在簡報後針對工具是否具體、場域描述是否充分、假設是否合理等面向提出回饋。這樣的回饋不只是糾正錯誤,更是幫助學生提前發現觀察計畫中的盲點,避免後續實地調查時出現重大缺漏。

透過這一週的活動,學生將學習到「觀察之前的設計」的重要性。他們不僅需要會做紀錄,還要能規劃出能支持研究目標的紀錄方式。這一週的簡報會成為後續實地觀察的基準,讓小組能帶著明確的焦點走進場域,並逐步累積資料。對學生來說,這是從「計畫」邁向「行動」的關鍵過渡點,也是讓研究逐漸成形的第一個里程碑。

第5週|實地觀察 I:文化紀錄實作

- 教師內容: 實地觀察指導。

- 學生任務: 小組進行觀察,整理《觀察紀錄初稿》,並簡報發現與挑戰。

- 簡報方向: 呈現觀察紀錄(文字+影像)、發現與挑戰。

- 作業目標: 培養現場觀察與紀錄能力。

- 討論重點: 觀察到哪些人與行為?有什麼意外發現或困難?

第五週課程是學生第一次正式進入「實地觀察」階段,這代表小組必須帶著前幾週所設計的工具與規劃,走進場域進行真實的文化紀錄。教師會在課堂開始前再次提醒觀察時的態度與方法,例如保持中立、不打擾現場運作,並且盡量捕捉「自然發生」的互動。這一週的重點在於將理論性的規劃落實到行動上,讓學生真正體驗人種誌研究的挑戰與收穫。

在觀察的過程中,學生需要靈活運用第三週設計的《觀察紀錄表》,同時補充照片、速寫或文字描述,盡可能全面地捕捉場域的細節。這些細節可能包括人與人的互動模式、空間的動線安排、特殊的行為符號,甚至是聲音與氣味等難以量化的文化元素。教師會鼓勵學生超越單純的「看見」,而是要進一步思考「為什麼會這樣發生」,將觀察連結到文化脈絡的理解。

在學生任務部分,每個小組需要整理一份《觀察紀錄初稿》,包含文字描述與影像資料,並在課堂中以簡報方式分享。簡報的內容應該呈現觀察到的重要發現,同時誠實地說明觀察中遇到的困難,例如無法接觸某些族群、無法長時間停留在場域,或是資料紀錄不完整。透過這樣的分享,學生能彼此交流不同場域的經驗,並學習如何調整研究方法。

在簡報發表後,教師會針對學生的觀察品質、紀錄完整性與文化洞察力提出講評,並提醒小組在後續研究中需要補強的方向。這一週的任務讓學生意識到,文化觀察並非單純的「抄寫」或「蒐集影像」,而是需要透過細心的紀錄與敏銳的分析來形成有意義的資料。對學生而言,第五週不僅是課程的一次實作演練,更是設計研究正式「起跑」的起點。

第6週|問卷設計 × 文化假設驗證

- 教師內容: 問卷設計邏輯、Likert量表。

- 學生任務: 小組設計問卷、回收資料並簡報。

- 簡報方向: 問卷題目、統計結果、初步文化結論。

- 作業目標: 用量化資料驗證文化假設。

- 討論重點: 題目是否反映文化現象?結果支持或挑戰假設?

第六週的課程焦點在於「問卷設計」與「文化假設驗證」。教師會先介紹問卷作為研究工具的意義,並解釋它如何補充實地觀察的不足。與質性研究的深入觀察不同,問卷能以量化數據的方式幫助研究者檢驗假設、比較群體差異,並揭示較廣泛的文化傾向。本週課堂也會帶領學生理解 Likert 量表的設計邏輯,學習如何將模糊的文化現象轉化為可以測量的題項。

在課程中,教師會舉例展示如何從前幾週的觀察與訪談中提煉出假設,並將這些假設轉化為問卷問題。例如,如果觀察到夜市的顧客主要以家庭為單位,便可以設計題項來檢驗「家庭是否是夜市消費的主要參與形式」。這樣的過程能幫助學生從「直覺式觀察」進一步走向「數據化驗證」,避免研究陷入過度主觀的解釋。

學生任務的重點是以小組為單位設計一份至少五題的簡易問卷,並且實際回收十份以上的回應。小組需將數據彙整成圖表,並製作成簡報,在課堂上進行 10–15 分鐘的發表。簡報內容應包含問卷題目的設計邏輯、回收數據的摘要、以及對文化假設的初步檢驗結果。透過這個過程,學生不僅能練習調查工具的設計,也能體驗如何在有限的時間內收集並整理數據。

最後,教師會針對學生的問卷題目是否合理、統計結果是否具說服力,以及數據解讀是否能支持文化洞察進行講評。這一週的學習讓學生理解,設計研究並非僅依賴質性的故事與觀察,而是需要透過不同方法的交叉驗證來增加可信度。對學生而言,第六週是從「田野觀察」邁向「量化檢驗」的重要轉折,讓研究結果逐漸從經驗性的描述走向更具分析力的論證。

第7週|人物誌建構 × 場域敘事

- 教師內容: Persona建構、故事圖。

- 學生任務: 小組繪製人物誌與互動關係圖,準備簡報。

- 簡報方向: 人物設定、文化故事線、行為互動圖。

- 作業目標: 建立文化角色模型,凸顯需求與關係。

- 討論重點: 人物的典型行為?與空間和他人如何互動?

第七週的課程將引導學生進入「人物誌建構」與「場域敘事」的階段。教師會先介紹 Persona(人物誌)的概念,說明它如何透過虛構但真實基礎的角色,來呈現特定群體的需求、行為與文化背景。不同於單純的受訪者描述,Persona 強調的是設計者對使用者的歸納與詮釋,能幫助小組聚焦於「為誰設計」的問題。教師會舉例說明,在市場、夜市或廟宇這些場域中,如何從觀察與訪談中歸納出典型角色,並賦予他們鮮明的文化特徵。

接下來,課程會帶領學生將人物誌與場域結合,進一步發展「人物 × 空間 × 行為」的關係圖。這樣的關係圖能讓學生更直觀地看到不同角色如何在特定場域中互動,例如:攤販與顧客的交流、信眾與廟宇空間的關係、遊客與地方居民的交會。透過圖像化的方式,小組可以將複雜的文化動態簡化並清楚表達,這也是設計研究中非常重要的「資料轉譯」能力。

在學生任務部分,每個小組需要繪製一到兩位 Persona,並完成一份「人物 × 空間 × 行為關係圖」,最後將這些成果整理成簡報進行發表。簡報應包含人物誌的基本設定(例如年齡、職業、行為模式、價值觀),以及角色與場域的互動方式。這份簡報的重點不僅在於角色描述是否生動,更在於角色能否真實反映小組觀察到的文化現象,並為後續的問題定義提供基礎。

在簡報發表後,教師會針對人物誌的完整性、角色與場域互動的合理性,以及敘事是否能夠支撐設計洞察進行回饋。透過這一週的練習,學生將學會如何將零散的觀察與訪談結果,轉化為具體的角色與情境故事。這能幫助小組更清楚地描繪文化場域中的行為模式,並為接下來的「訪談設計」與「問題定義」奠定更具結構的基礎。

第8週|訪談設計 × 文化痛點挖掘

- 教師內容: 訪談設計、摘要分類。

- 學生任務: 小組撰寫訪談大綱,訪談1~2人並整理摘要表,準備簡報。

- 簡報方向: 訪談摘要、主題分類、文化洞察。

- 作業目標: 挖掘文化張力與設計挑戰。

- 討論重點: 有哪些重複需求或抱怨?代表什麼文化張力?

第八週課程的重點在於「訪談設計」與「文化痛點挖掘」。教師會先介紹如何從前期的觀察與人物誌中延伸出訪談主題,並強調訪談不同於問卷,它更著重於理解使用者的動機、情感與隱藏在行為背後的價值觀。課程中會示範如何設計訪談問題,避免過於封閉或引導性的提問,並引導學生學習用開放式問題去探索受訪者的真實經驗與文化立場。

接著,教師會進一步說明「痛點」的概念,強調痛點並不僅是「使用上的困難」,更可能是一種文化落差或價值衝突。例如,在夜市研究中,痛點可能是攤販對於數位支付的不信任;在廟宇研究中,痛點可能是年輕世代對傳統儀式的疏離。這些文化痛點往往是後續設計創新的切入點,因此如何在訪談中挖掘、分類並整理這些訊息,是本週課程的核心。

在學生任務部分,每個小組需撰寫一份《訪談大綱》,並實際執行 1–2 次訪談。訪談後,小組必須將收集到的資料整理成《訪談摘要與主題分類表》,歸納出幾個關鍵主題,並在課堂中以簡報方式發表。簡報應呈現受訪者的核心觀點、反覆出現的問題或矛盾,以及小組對這些資料的初步詮釋。這份簡報將成為從文化經驗進一步走向問題定義的重要橋樑。

最後,在簡報發表後,教師會針對學生的訪談設計是否能有效挖掘深層訊息、主題分類是否具邏輯性,以及痛點歸納是否具文化意涵進行講評。這一週的學習目標,是讓學生從「看見表象」進一步進入「理解深層」,開始意識到文化脈絡中的矛盾與衝突如何成為設計挑戰。對學生而言,第八週是研究由「描述現象」轉向「找出問題」的重要節點。

第9週|POV × HMW問題定義

- 教師內容: 洞察句撰寫、設計問題轉譯。

- 學生任務: 小組整理POV與HMW,準備簡報。

- 簡報方向: POV句、HMW句、洞察邏輯圖。

- 作業目標: 將研究資料收斂為設計問題。

- 討論重點: 洞察如何形成?問題是否具文化意義?

第九週課程的主軸是「POV(Point of View)」與「HMW(How Might We)」,這是設計思考中將觀察與訪談轉化為設計挑戰的關鍵步驟。教師會先說明 POV 的結構:它是一句聚焦於特定人物、需求與洞察的敘事句,幫助設計者明確定義研究的核心觀察。同時,教師也會介紹 HMW 的轉化邏輯,強調這是一種從問題出發、轉化成設計機會的提問方式,能引導小組打開思路而非過早收斂解答。

在課堂中,教師會透過範例示範如何從前幾週的觀察、問卷與訪談中抽取出洞察,並寫成具有針對性的 POV 句。例如,若研究夜市,可能形成的 POV 是:「我們觀察到年輕消費者雖喜歡夜市氛圍,但因支付方式不便而感到困擾。」接著,將此轉換成 HMW 問題:「我們如何能讓夜市攤販以低成本導入數位支付,並同時保留夜市的人情味?」這樣的轉換讓研究逐漸具備設計的方向性。

學生任務部分,每組需完成至少兩句 POV 與三句 HMW,並整理成《洞察邏輯圖》,最後製作成簡報上台發表。簡報的內容應清楚呈現「從觀察資料 → 形成洞察 → 撰寫 POV → 轉化為 HMW」的完整過程,而非只呈現最後的句子。透過這個流程,學生能檢視自己是否真的從研究資料中萃取出有意義的文化問題,而非僅憑直覺編寫。

在發表後,教師會針對 POV 的聚焦度、HMW 的開放性,以及洞察邏輯的完整性提出建議。這一週的學習目標是讓學生將前半學期蒐集的龐雜資料收斂為具體的設計問題,並開始感受到研究與設計之間的轉折點。對學生而言,第九週標誌著研究階段的結束與設計階段的開端,這些明確定義的問題將成為後續創意思考與原型發展的基礎。

第10週|期中簡報 II+報告影片說明

- 教師內容: 整合簡報、影片拍攝說明。

- 學生任務: 小組期中簡報,並拍攝《文化訪談影片》(3~5分鐘)。

- 簡報方向: 前半學期成果總結(觀察–訪談–洞察–問題定義)。

- 作業目標: 中段檢視,確認研究方向。

- 討論重點: 研究故事線是否一致?哪些需要強化?

第十週是前半學期的總結與檢視,核心任務是「期中簡報 II」以及「報告影片拍攝說明」。這一週的課程將幫助學生把過去九週累積的資料,包括場域觀察、問卷數據、訪談摘要、人物誌,以及 POV 與 HMW 的問題定義,整合成一個完整的研究敘事。教師會在課堂中強調簡報的組織性與故事性,提醒學生不只是把資料逐一列出,而是要形成一條清晰的邏輯線索,讓觀眾理解小組如何從文化脈絡中發現問題並逐步推進。

在課程說明部分,教師也會介紹「報告影片」的拍攝與格式要求。影片不僅是期中作業的一部分,更是讓學生練習以視覺與影像形式呈現研究成果的重要工具。教師會提供參考範例,說明影片中應包含的內容,例如文化場域的拍攝片段、訪談紀錄、以及小組對研究過程的口頭說明。透過影片,學生能將靜態的簡報資料轉化為更具臨場感與說服力的媒介。

學生的任務是在本週完成期中簡報,每組有 10–15 分鐘的時間上台發表,內容需涵蓋研究脈絡、觀察紀錄、數據摘要、人物誌、訪談洞察,以及最終的問題定義。簡報應展示小組如何把這些元素串連成一個連貫的故事,而不只是零散的片段。除了簡報之外,小組還需開始規劃並拍攝一支 3–5 分鐘的《文化環境訪談紀錄影片》,並在課後上傳至指定平台(建議 YouTube Unlisted)。

在簡報結束後,教師會針對學生的資料整合度、問題定義的清晰性,以及簡報表達力進行回饋。同時,也會對影片企劃提出具體建議,例如拍攝角度、內容完整性與時間控制。這一週的學習目標,是讓學生能夠清楚檢視自己研究成果的完整度,並透過影片練習另一種敘事方式。對學生而言,第十週既是前半學期的檢查點,也是設計階段正式展開前的一次「總整」,確保後續發想與原型製作能夠建立在紮實的研究基礎上。

第11週|創意發想 × 文化轉譯策略

- 教師內容: 發想工具(SCAMPER、隱喻、敘事)。

- 學生任務: 小組提出3項構想+文化連結草圖,準備簡報。

- 簡報方向: 構想示意圖、文化連結說明、比較不同想法。

- 作業目標: 把文化研究轉化為具體設計構想。

- 討論重點: 構想如何呼應文化?能否解決問題?

第十一週課程標誌著設計思考流程由研究階段正式轉向設計階段。本週的重點在於「創意發想」與「文化轉譯策略」,教師會先介紹多種發想工具,例如 SCAMPER、隱喻思考、故事化敘事等,並說明如何運用這些方法,將先前從文化場域中整理出的問題與洞察轉化為設計構想。這不僅是單純的點子生成,更是一種從文化理解延伸出的創意轉換過程,強調設計應該回應真實的文化脈絡。

在課堂中,教師會以範例示範如何透過文化隱喻將問題重新詮釋。例如,若問題是夜市付款不便,設計者可能從「傳統人情味」出發,思考如何將數位支付與「攤販與顧客的口頭信任」結合,轉化成新型態的互動體驗。這種文化轉譯策略幫助學生避免只做出功能性的解決方案,而是提出能夠觸動在地文化情感與價值的構想。

學生的任務是以小組為單位提出至少三項產品或服務構想,並且為每個構想繪製敘事草圖,同時撰寫簡短的文化連結說明。這些構想不需要在功能上完全成熟,但必須清楚展現其如何回應先前定義的問題,以及如何與在地文化產生呼應。最後,小組需將這些構想整理成簡報,在課堂上以 10–15 分鐘的形式發表,並接受師生的提問與討論。

在簡報發表後,教師會針對構想的創新度、文化契合度與可行性提出回饋,並引導學生思考哪些構想值得進一步原型化。這一週的學習目標,是讓學生體驗如何把研究洞察轉化為創意構想,並透過發想的廣度與深度,為後續的原型製作打下基礎。對學生而言,第十一週是一個從「研究者」角色轉變為「設計者」角色的關鍵時刻,讓設計的可能性開始成形。

第12週|原型製作 I:情境模擬設計

- 教師內容: 快速原型、劇本設計。

- 學生任務: 小組製作Prototype 1.0,準備簡報。

- 簡報方向: 原型展示、情境模擬。

- 作業目標: 驗證構想在文化脈絡中的可行性。

- 討論重點: 原型是否真實反映文化情境?缺少什麼互動?

第十二週課程進入「原型製作 I:情境模擬設計」,重點在於讓學生學會如何將抽象的構想轉化為具體可觀察的設計形式。教師會先介紹快速原型(rapid prototyping)的概念,強調原型並不是最終產品,而是一種用來驗證想法、促進討論與收集回饋的工具。同時,課程也會引導學生理解「情境模擬」的重要性,透過模擬使用者實際操作或參與的情境,來檢視設計是否能在文化脈絡中成立。

在課堂中,教師會示範不同層級的原型呈現方式,從最簡單的紙上草圖、手工模型,到更具互動性的影片模擬,讓學生理解原型的多樣性。特別是針對文化研究,本週強調的不是功能性驗證,而是文化適切性的表現。例如,若小組設計夜市支付工具,他們需要模擬攤販與顧客實際互動的場景,而不只是展示支付系統的技術流程。

學生的任務是以小組為單位完成 Prototype 1.0,並同時撰寫一份《文化使用情境稿》,描述這個設計將如何在實際文化脈絡中被使用。小組需要思考:使用者是誰?他們會在哪裡、在什麼情境下使用?設計如何與既有的文化行為產生銜接?這些內容最後需整理成簡報,進行 10–15 分鐘的上台發表。簡報不僅要展示原型,也要能透過模擬情境讓觀眾感受到設計的文化意涵。

在簡報後,教師會針對原型是否能清楚表達構想、情境模擬是否真實、文化脈絡是否被妥善呼應提出回饋。這一週的學習目標,是讓學生理解原型不僅是「東西」本身,而是「設計與文化的橋樑」。透過這個過程,學生能檢驗自己的構想是否能在真實場域中被接受,並為後續的使用者測試做準備。對學生而言,第十二週是設計階段的第一次具體落地,設計從「想法」正式轉向「可見、可用的形式」。

第13週|使用者測試 × 師生共訪

- 教師內容: 使用者測試設計、文化回饋。

- 學生任務: 小組測試並整理回饋,準備簡報。

- 簡報方向: 測試設計、使用者回饋、優化建議。

- 作業目標: 檢驗原型與使用者文化需求的契合度。

- 討論重點: 回饋是否一致?哪些部分最需要改善?

第十三週課程的核心在於「使用者測試」與「師生共訪」。教師會先介紹使用者測試的設計原則,說明其目的不僅是驗證功能可行性,更要檢視設計是否能在文化脈絡中被理解與接受。本週特別強調「文化回饋」的蒐集方法,例如觀察使用者是否自然地融入設計,是否表現出文化認同或抗拒,以及在互動過程中流露的情緒反應。這樣的測試能幫助小組從不同角度審視自己的設計,並獲得第一手的實際反饋。

在課堂說明中,教師會示範如何安排測試流程,包括設定情境、安排受測者操作、紀錄行為與回饋。與一般科技產品的測試不同,文化設計的測試需要特別留意「語境」──例如受訪者是否因場域氛圍而改變行為,或者設計是否挑戰了既有的文化習慣。教師也會提醒學生避免過度干預受測者,應讓測試自然發生,並忠實記錄結果。

學生的任務是以小組為單位,邀請至少三位受測者進行 Prototype 1.0 的測試,並將過程完整紀錄下來。除了記錄使用者的操作與回應,學生也必須填寫《教師共訪紀錄表》,將師生共同觀察到的現象納入資料整理。最後,小組需將測試過程與初步分析整理成簡報,進行 10–15 分鐘的發表。簡報重點在於呈現測試設計、文化回饋,以及小組對設計改進方向的初步思考。

在簡報發表後,教師會針對測試設計的合理性、回饋紀錄的完整性,以及改進建議的可行性進行講評。這一週的學習目標,是讓學生體會到設計必須經過真實使用情境的檢驗,才能被確認其價值。對學生而言,第十三週是「設計對話」的開始:設計不再只是小組內部的想法,而是需要經過使用者與文化脈絡的檢視,並藉由這些回饋推動後續的優化與深化。

第14週|原型優化 × 設計論述撰寫

- 教師內容: 設計故事建構技巧。

- 學生任務: 小組完成Prototype 2.0與設計敘事,準備簡報。

- 簡報方向: 優化歷程、改良後的功能與文化連結。

- 作業目標: 讓設計更貼近文化故事,形成敘事完整性。

- 討論重點: 優化後是否更貼近文化脈絡?敘事能否清楚傳達?

第十四週課程聚焦於「原型優化」與「設計論述撰寫」。教師會先強調,原型並不是一次到位的成果,而是透過反覆修正逐漸成形的設計過程。本週的目標在於引導學生如何根據第十三週使用者測試的回饋,辨識出需要改良的部分,並將其轉化為 Prototype 2.0。教師會提醒學生注意:優化並非只是修正小細節,而是要檢視設計是否能更符合文化脈絡,以及是否能更有效地解決先前定義的問題。

在課堂內容中,教師會介紹「設計故事」的建構方法。這不僅是單純的功能描述,而是一種透過敘事展現設計價值的方式。設計論述需要回答三個核心問題:這個設計是為誰而做的?它如何回應文化痛點?它將如何改變使用者的行為或經驗?教師會示範如何透過故事線的方式,把研究脈絡、設計歷程與原型成果串聯起來,讓設計不只是「能用」,而是「能說服」。

學生的任務是製作 Prototype 2.0,並撰寫一份完整的《設計敘事稿》。這份稿件需要將研究脈絡、人物誌、洞察、問題定義、創意發想、測試回饋與優化過程整合起來,並以小組簡報的方式呈現。簡報內容應展現 Prototype 2.0 的改良之處,並以故事化的方式說明為什麼這些改動能讓設計更貼近文化脈絡。小組需在課堂上進行 10–15 分鐘的發表,分享他們的優化成果與設計故事。

在簡報發表後,教師會針對優化過程的合理性、設計論述的完整性,以及敘事是否能有效傳達文化價值進行回饋。這一週的學習目標,是讓學生體驗到設計並非只靠靈感,而是需要不斷驗證、修正與重構的過程。對學生而言,第十四週標誌著設計思考中「反覆迭代」的重要性,並同時為最終的期末發表建立一個具備深度與說服力的設計敘事基礎。

第15週|學習動機後測 × 模擬簡報

- 教師內容: 展演技巧、模擬排練。

- 學生任務: 小組模擬期末簡報並完成《學習動機後測問卷》。

- 簡報方向: 完整模擬期末成果(10–15分鐘)。

- 作業目標: 調整簡報流暢度與時間控制。

- 討論重點: 簡報是否在時間內?故事與資料是否完整?

第十五週課程的重點在於「期末前的總整與模擬」。教師會首先帶領學生進行《學習動機後測》,以對照第二週的前測,檢視學生在經歷了觀察、訪談、發想與原型實作之後,對設計研究與文化脈絡的理解是否有所改變。這一環節不僅是課程評估的一部分,也能幫助學生反思自己在學習過程中的成長與心態轉變。

接著,課程將進入模擬簡報的演練。教師會說明簡報的核心原則,包括時間控制(必須維持在 10–15 分鐘)、內容組織(研究脈絡、文化洞察、設計歷程、原型展示)、以及表達技巧(口語清晰度、視覺輔助效果與團隊分工)。教師會以實際案例示範,讓學生理解好的簡報不僅是資料的堆疊,而是透過故事化的呈現來吸引觀眾並傳達設計價值。

學生的任務是以小組為單位,模擬期末發表的完整簡報。這份簡報需涵蓋從場域選擇到 Prototype 2.0 的完整研究與設計流程,並以連貫的故事形式進行發表。小組需要特別注意如何在有限時間內展現重點,同時兼顧研究嚴謹性與設計創意。模擬簡報將在課堂上進行,每組 10–15 分鐘,教師會即時提供建議與修正方向。

在模擬簡報後,教師會針對學生的時間掌握、敘事結構、內容完整性與表達力進行回饋,並提醒各組在期末發表前需要補強的部分。這一週的學習目標,是讓學生提前熟悉期末發表的流程,並透過排練減少臨場緊張。對學生而言,第十五週是一個重要的「彩排」階段,幫助他們在最終發表時能自信地展現研究成果與設計故事。

第16週|展覽設計 × 成果整合

- 教師內容: 展板設計、研究報告整合。

- 學生任務: 小組完成展板初稿、研究報告初稿與模型定稿,準備簡報。

- 簡報方向: 展覽規劃、視覺敘事、研究報告摘要。

- 作業目標: 將研究與設計成果轉化為展覽展示。

- 討論重點: 展覽訊息是否清楚?視覺是否符合文化特色?

第十六週的課程焦點在於「如何將研究與設計成果轉化為展覽形式」。教師會先介紹展覽設計的基本概念,說明展覽不僅僅是展示成果,更是一種敘事媒介,能讓觀眾快速理解研究脈絡與設計價值。課堂上會分享過去設計展與學生作品的範例,特別強調展板、模型與報告三者之間需要互相呼應,形成一個完整的故事,而不是彼此分散的片段。

在課程中,教師會引導學生思考如何設計「展板版型」,包括標題、圖文編排、流程圖與重點句的呈現方式,並提醒學生要用簡潔有力的視覺語言來傳達複雜的研究過程。同時,也會講解「研究報告整合」的方法,讓學生理解如何把前期分散的任務(觀察紀錄、問卷、訪談、人物誌、POV/HMW、原型等)統整成一份邏輯清楚、結構嚴謹的報告。

學生的任務是以小組為單位完成三項成果的初稿:《展板設計初稿》、《研究報告初稿》與《模型定稿》。這些內容需要整理成一份簡報,在課堂上以 10–15 分鐘的形式發表,說明小組如何規劃期末展覽的整體呈現方式。簡報的重點應該放在展覽敘事的完整度,以及三個產出物如何彼此對應,避免「模型、展板、報告各說各話」的情況。

在簡報後,教師會針對展板設計的清晰度、研究報告的結構,以及模型的完成度進行講評,並提出如何在期末前修正的具體建議。這一週的學習目標,是幫助學生建立「展覽思維」,理解成果不僅是交付,而是要能被觀眾理解、感受並產生共鳴。對學生而言,第十六週是一個從「研究者/設計者」轉變為「展示者/說書人」的關鍵時刻,為最終的期末發表做好最後的整合準備。

第17週|期末發表 I(第1–6組)+影片繳交

- 教師內容: 現場互動發表技巧。

- 學生任務: 小組期末發表與模型展示,並繳交《專題影片》(5–8分鐘)。

- 簡報方向: 完整研究–設計–文化脈絡的成果展示。

- 作業目標: 公開發表,檢視整體研究設計脈絡。

- 討論重點: 設計故事是否吸引觀眾?文化深度是否展現?

第18週|期末發表 II(第5–12組)+反思與論文構想

- 教師內容: 課程總結、投稿摘要指導。

- 學生任務: 小組期末發表,並準備《反思簡報》與《摘要草稿》。

- 簡報方向: 成果展示、研究反思、投稿構想。

- 作業目標: 將成果延伸至研究與投稿。

- 討論重點: 研究的限制與貢獻?投稿可延伸的議題?

期末作業內容確認清單(第17–18週)

- 小組期末發表簡報(10–15 分鐘,上台展示)

- 需完整涵蓋研究與設計歷程

- 包含場域選擇、文化觀察、問卷與訪談結果、人物誌、POV/HMW、創意發想、原型迭代、使用者測試與優化、設計故事、文化意涵

- 時間需控制在 15 分鐘內

- 模型展示

- 完成度高的 Prototype(實體模型、互動系統或模擬影片皆可)

- 與簡報、展板呼應,能直觀展現設計成果

- 專題發表影片(5–8 分鐘,上傳平台,建議 YouTube Unlisted)

- 呈現文化脈絡、研究過程、原型展示、設計故事

- 表現方式不限,可用紀錄片式、敘事式或實驗風格

- 展板設計定稿

- 視覺排版完整,能快速傳達研究與設計重點

- 與模型、簡報、影片保持一致

- 研究報告定稿(小組)

- 系統整合整學期的研究與設計過程

- 結構建議:研究動機 → 方法 → 觀察與資料 → 人物誌與洞察 → 問題定義 → 發想過程 → 原型製作與測試 → 優化歷程 → 結論

- 學習反思報告(個人)

- 每位學生需各自提交一份

- 回顧個人整體學習歷程,包括角色分工、挑戰、收穫與對課程的感想

- 字數不限,可自由延伸

- 投稿摘要草稿(小組)

- 模擬正式學術摘要格式(研究動機、方法、結果、貢獻)

- 可作為未來投稿或延伸研究的初稿

- 完整累積簡報(小組)

- 整合第1週到第18週的所有簡報內容

- 必須清楚展現研究—設計—發表的完整脈絡

- 字數、頁數不限,但需具備邏輯一致的故事線

- 作為最終存檔成果,可提交 PDF 版本